昨晚,谍战舞剧《努力餐》再度来沪,为观众捧上了浓烈的成都生活美学画卷。川剧变脸、铛铛车、火锅、四川民歌等独具特色的文化符号呈现在上海东方艺术中心的舞台上;铿锵悲壮的舞蹈为全剧增添了极为厚重、鲜活的底色。一场场活色生香的好戏,一缕缕令人垂延欲滴的川味,让观众们仿佛置身于烟火成都街头老少都能想到的“巴适”情怀之中。

成都艺术剧院出品的《努力餐》曾在上海摘得第十二届中国舞蹈“荷花奖”舞剧奖,该舞剧在有限的舞台空间中营造了浓郁的市井气息,讲述了充满成都“烟火气”的革命故事,激发出人们的爱国主义热情和不忘初心、牢记使命、砥砺前行的责任感。热血洒脱的动人情绪贯穿始终,极具巴蜀文化色彩的音乐,融合传统民歌以及现代音乐曲风后被赋予了更丰富的意涵。

充盈着烟火气,让观众在美食中感受烽火年代

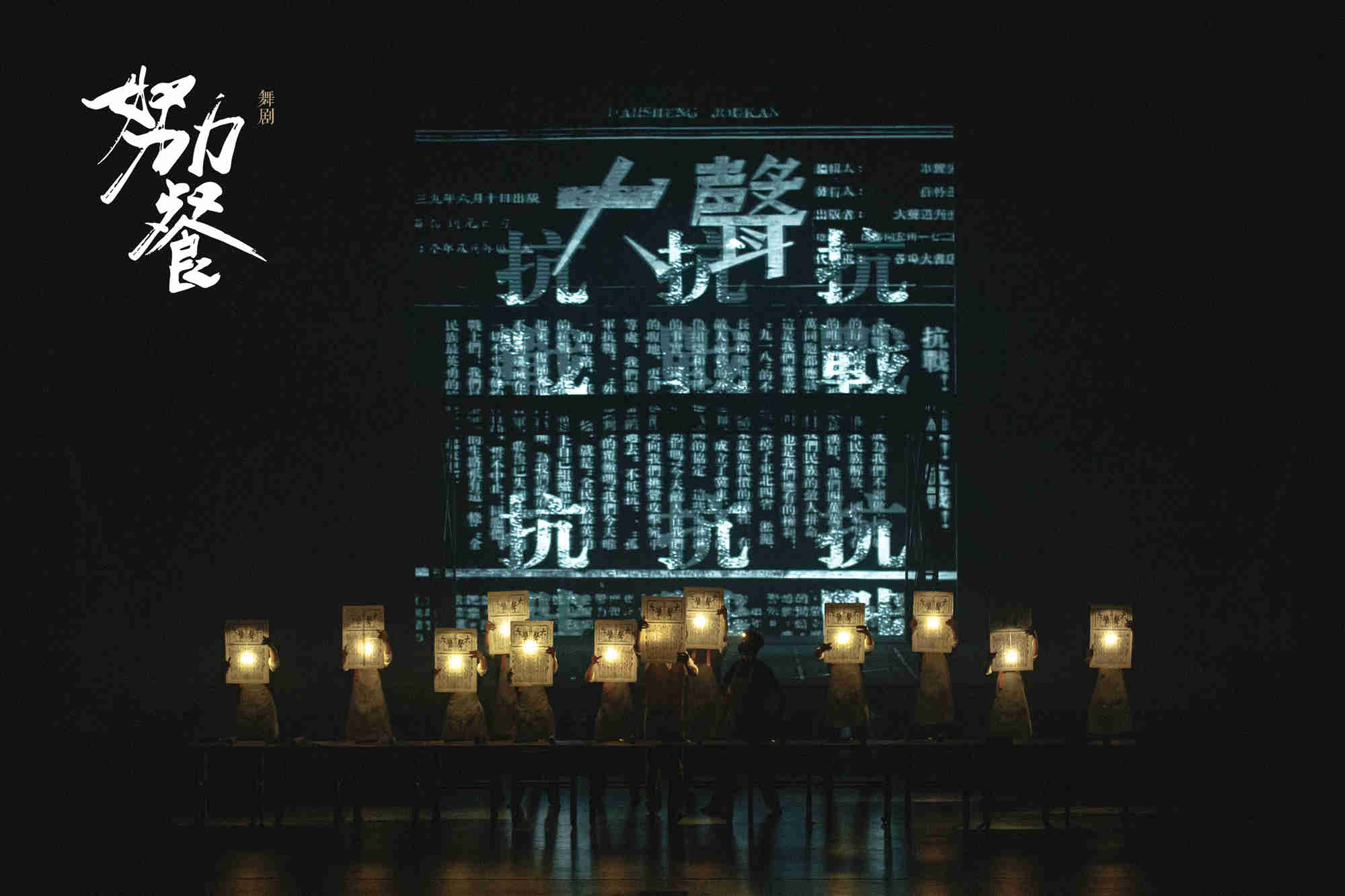

红色题材舞剧《努力餐》将目光聚焦于20世纪30年代的“努力餐楼”,舞剧中的主要人物车老板是以革命先烈车耀先的生平事迹为原型进行改编。努力餐楼创始人车耀先当时是中共四川特委委员,以经商为掩护从事革命工作。在日军侵华之际,他创办《大声》报,为民族救亡大声疾呼;为解决大众吃饭的温饱问题挺直腰杆,建立了大众餐馆“努力餐”。舞剧用鲜明的地方语言和浓郁的巴蜀风韵刻画车老板与努力餐楼的传奇经历。

几名骑自行车的黑衣特务在斜风细雨中拉开舞剧序幕,一曲《太阳出来喜洋洋》运用在餐楼营业的段落,将观众带入生气勃勃的气氛当中。《努力餐》在有限的时间内展现高密度的剧情桥段,情节处理充满艺术张力。车老板夫妇与“亮嗓子”、冷处长四人同坐在一张四方桌上,人物之间的交流看似轻描淡写,实则暗流涌动,让观众在目不暇接的欣赏中体会到故事与环境带来的压迫感。猜疑、防备、试探、暗算都蕴藏在这张小小的桌子上,剑拔弩张的感觉呼之欲出。

《努力餐》是成都市向中国共产党成立一百周年献礼的重点舞台剧目,入选了中宣部、文旅部、中国文联“庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演剧目”。该剧集结了国内一流主创,编导王思思和钱鑫,编剧潘乃奇、作曲王喆、舞美设计刘科栋、灯光设计邢辛、多媒体设计胡天骥,主要演员黄琛迪、李香宇、高德瑞、祁野等都是业内佼佼者。

“选择这个题材,它的烟火气是最打动我们的特点。”钱鑫说。在充盈烟火气的红色题材舞剧中,每一幕都以“吃”贯穿,而川剧、说唱、竹桌竹椅等四川地域文化同样都会有所展现。故事几乎都发生在努力餐楼这个有限的空间里,舞台的场景是极其固定的,这也使得情感的迸发与戏剧张力的释放更加强烈。

由舞美、灯光、音效、多媒体和演员表演共同营造出的电影谍战大片的时尚质感和紧张气氛,使得整个舞剧具有极强的代入感。舞美设计刘科栋表示,“希望观众在具有当代审美的观赏体验中,看饿了肚子,演出后再来个夜宵,在美食中重新感受那个烽火动荡的年代,有那么一群为了信仰、置个人生死于不顾的义士,刀光剑影中,他们付出生命的代价,就是为了让天下太平没有战乱,让所有老百姓都吃饱饭!”

致敬“平凡英雄”,舞剧浓缩展示巴蜀精神

极具悬疑色彩的谍战情节,为百姓加餐血战到底的叙事层次鲜明地穿插与铺展,宛如一支气势滂沱的史诗交响。革命题材的舞剧众多,如“爆款”红色舞剧《永不消逝的电波》近期宣布在上海开启驻场演出。艺术在描绘历史时,绝不是简单机械的重复再现,而是注入当代人对艺术的思想与意识,带领观众去回眸那些绚丽如斯的逝去时光。

“其实,也有很多人提出,‘努力餐’三个字会让人费解,容易不好卖。但我们却对这三个字感受强烈,也没有找到能替代‘努力’的字。这也是我们作为创作者的一个执念,我们希望更多的人在看完这部舞剧后,能够明白‘努力餐’这三个字有多么不容易,要多么努力才能够吃上饭。”总编导王思思表示,整台舞剧是对革命先烈的致敬,希望把这种精神传达给今天的90后和00后。

巴蜀历史上不乏潇洒而热烈的名人,独具特色的生活状态被写入了川人的骨髓,《努力餐》则是巴蜀精神的文化缩影。这部带着“川味”和“红色基因”的舞剧再次带领上海观众重温火热激情的巴蜀革命史。正如剧中四川方言说唱将舞剧情节拉到高潮,将“成都魂”“中国魂”不拘浩瀚的泼洒。王思思说:“革命先烈当年抛头颅洒热血、无私付出,为中国革命、为民族独立和人民解放作出了贡献。这部剧也表达我们对革命先烈的缅怀和崇敬。”

作者:宣晶

编辑:陈熙涵

责任编辑:李婷

*文汇独家稿件,转载请注明出处。