当上海的烟火气逐步回到我们身边时,还有这样一群人依旧奋斗在战“疫”一线,普陀区中心医院内科监护室护士长王冬麟便是其中一位。

在上海此轮疫情防控期间,王冬麟作为医疗组组长,带领6名队员,挑起了普陀区规模最大的隔离点——华明苑集中隔离点医疗工作的重担。自4月3日进驻隔离点,两个多月来,他和团队已接收3000余名密接人员。在疫情防控最吃劲阶段,7名队员要同时负责700余名密接人员的照护工作。

眼下,王冬麟仍然坚守在隔离点,他说:“选择这份职业便注定选择无悔的奉献,我们会守护好这里的每一个人,期待他们早日走出隔离点,和家人团聚。”

给自己排满班头,咬咬牙坚持下去

王冬麟曾多次进驻隔离点,最近的一次就在今年2月份。刚撤出隔离点不久,战“疫”警报再度拉响,他没有犹豫,稍作休整便带着6名队员进驻这一普陀区规模最大的隔离点。

4月,上海疫情正处胶着的高位平台期。在隔离点,半夜入住的密接人员络绎不绝,最晚的一次,团队忙到了凌晨4点。与病毒竞速,休息太过奢侈。稍稍打个盹,早上8点,王冬麟又准时出现在岗位上。

为了让医护尽可能轮流休息,身为组长的王冬麟给自己排满了班头。从早上8点忙到凌晨所有工作收尾,几乎成了他在那段时间雷打不动的作息表。

在隔离点最需要做好沟通和解释工作,缓解密接人员的焦虑情绪。为了及时回应密接人员的疑问,隔离点专门备了一台工作手机用来答疑。“每分钟都有四五十条信息涌进来,刚回答完一个问题,对话框就会马上被其他信息覆盖。”王冬麟说,“消息通知的红点仿佛永远点不完,现在一有群消息震动,我就会有立刻回复的条件反射。”

王冬麟坦言,长时间疲劳作战的确非常辛苦,但一想到自己的同道们,便咬咬牙再坚持下去,“整个上海的医务人员都在坚持,我有什么理由退缩!”

如今上海进入疫情防控常态化阶段,隔离点的密接人员日渐减少,“工作越来越顺,心态越来越好,信心越来越足!”王冬麟说。

经历武汉最艰难的战“疫”,不曾停歇持续战斗

1990年出生的王冬麟已是一名实打实的战“疫”老兵。

早在2020年除夕夜,他就作为上海市首批援鄂医疗队成员逆行武汉,在金银潭医院奋战了67个日夜。返沪后,他又主动请缨,前往浦东机场、隔离点参加核酸采样。他还参与疫苗接种工作,最多时一天要为200多名市民完成新冠疫苗接种,一度打针打到手抖,拇指和腰背持续性酸痛。

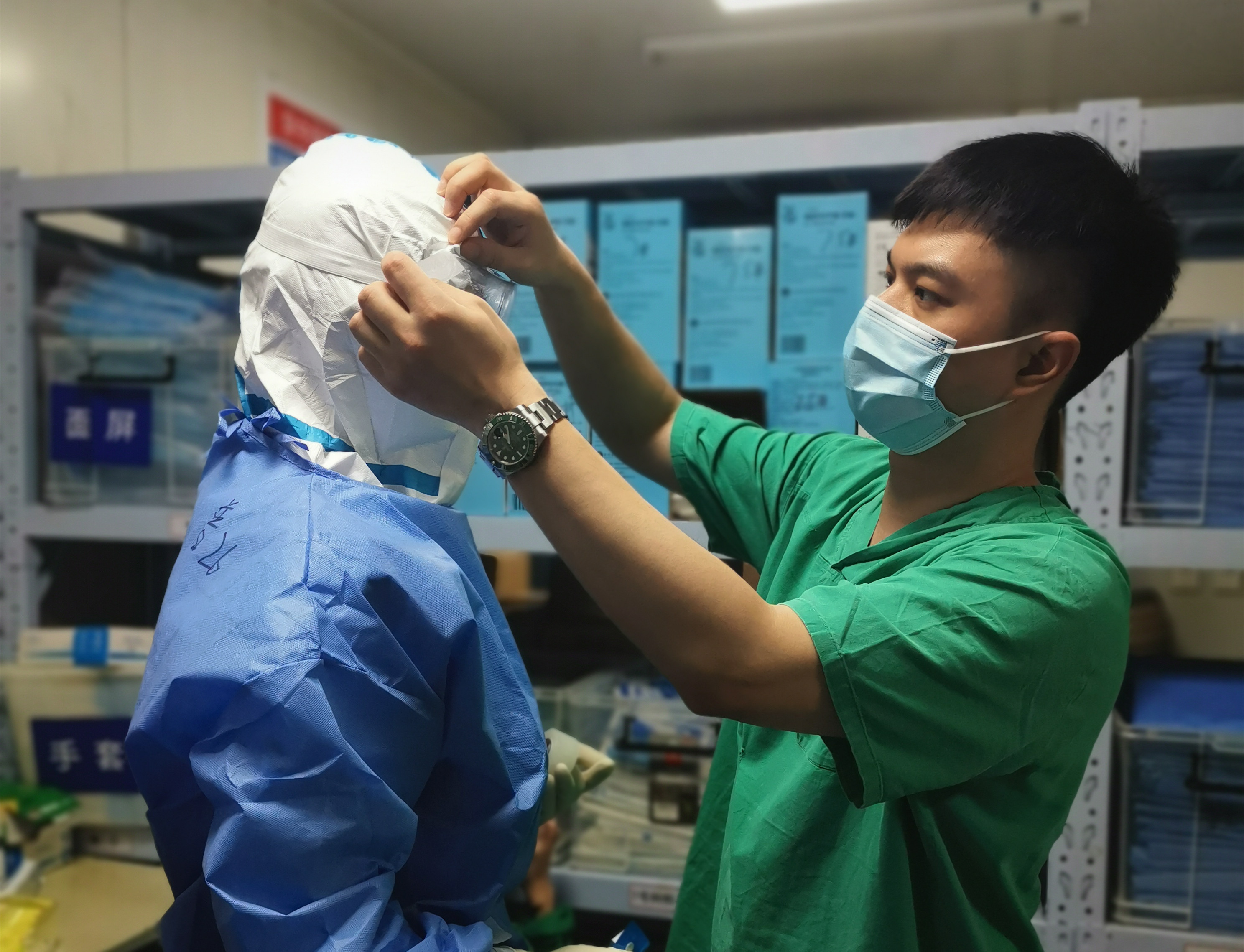

王冬麟重视医疗防护是出了名的,每当有新成员加入,他总会对其加强防护操作的培训,还特地录制视频,帮助医护更好地掌握防护要点。

“只有最严格、高标准的医疗防护,保护好我们自己,才能更好地帮助密接者。”王冬麟时刻提醒队友,隔离点每天都可能存在需要转运至方舱的阳性感染者,必须时刻保持警惕,“做好防护,才能持续战斗。”在他的努力下,华明苑集中隔离点全体工作人员至今无一人感染。

“老党员永远冲在最前线,这回我来做表率”

做了11年护士,当初怀揣着好奇推开护理行业的大门,王冬麟觉得,历经时光沉淀,这份工作饱含着一份“特殊”的情怀,也意味着坚持与不妥协。

从小护士到护士长,从跟随者到领路人,回忆职业生涯中的高光时刻,他直言,难忘2020年在武汉抗疫一线,火线入党,成为一名光荣的预备党员,“如果说最初冲锋在抗疫一线更多是出于勇气,那么如今,胸前的党徽指引我,危难时刻,一定要站出来!”

在王冬麟的率先垂范下,医疗组中的年轻后辈也深受感染。出生于1996、1997年的两名队员直接在隔离点写下入党申请书。

“在武汉,老党员们永远冲在最前线,如今该是我们青年党员做表率的时候。战‘疫’有我,‘疫’无反顾”王冬麟说。

作者:李晨琰

编辑:李晨琰

责任编辑:姜澎

*文汇独家稿件,转载请注明出处。